古老的帝国在惯性的作用下看似平稳的正常运行。当时的人们应当无法预知,此时的帝国即将走到它的尽头。

《万历十五年》是本有意思的书,回顾历史,看明朝是如何轰然倒下,看当时社会精英们的努力与挣扎,看中国如何一步步走成现在的样子。

古老的帝国在惯性的作用下看似平稳的正常运行。当时的人们应当无法预知,此时的帝国即将走到它的尽头。

《万历十五年》是本有意思的书,回顾历史,看明朝是如何轰然倒下,看当时社会精英们的努力与挣扎,看中国如何一步步走成现在的样子。

团队中应当有个红脸。永远是激情澎湃,自信满满,有打倒一切困难的决心。所有问题在他看来都不是问题。他是团队的精神支柱,让团队在逆境中看到希望。

团队中也应当有个黑脸。他是不时给大家泼点冷水,给人以反思,让团队不至于太过自我感觉良好而迷失。

只是红脸在催眠别人的时候也催眠着自己,明明是死胡同却视而不见,义无反顾的撞上去。

黑脸的抱怨一不小心也容易变成纯粹的抱怨。抱怨到让人心灰意懒,连抱怨都懒得抱怨。

由于长期的挖坑不填,于是想做简单一些的东西,简单到一周之内可以完成。

虾米的电台很不错,有多种风格的电台可以选择。选择一个自己喜欢的电台然后有啥听啥,比自己选歌来的方便的多。目前虾米有官方的ios、android的客户端,wp7的客户端暂时还没有。虽然手机可以用网页版的虾米,不过网页版无法后台播放将是一个很大的缺陷。

我还没有wp7的手机,想做着东西主要还是想体验一下wp7开发。

世界历学的很烂,完全不知道国外的重大历史事件对应到中国的朝代。想做这么一张历史年表,将国内外的大事件都标记在上面。顺带想做一个关于timeline的网站。用户可以制作自己的timeline并进行分享。最好还可以象wiki一样大家共同编辑同一个timeline。

前期会做的很简单,只有简单的创建和展示功能。评论功能直接使用disqus实现。

目前国外网站已经有一些提供在线timeline服务的网站。里面大多网站都面向企业用户提供收费服务。其中比较接近我想法的是xtimeline。

django提供syncdb命令,用于从models自动生成数据库。但在models结构变化后,syncdb并无法自动实现数据库的更新。South![]() 组件即是为了解决该问题而出现的。

组件即是为了解决该问题而出现的。

下面简单介绍一下South的一些最常见用法,更详细的使用方法见South的官方手册。

假设我们创建了一个名叫southtut的app

./manage.py schemamigration southtut --initial |

./manage.py migrate southtut |

./manage.py migrate southtut 0001 --fake |

./manage.py schemamigration southtut --auto |

./manage.py migrate southtut |

在豆瓣上看到有朋友给这短片打出五分的高分,还将自己的签名给改了。

第一次看完时有些莫名的压抑。苍蝇在一分钟的生命中完成了所有的TODO-LIST,看似充实却也无趣。生活是一种体验,TODO-LIST只是生活的一部分,而不是全部。

上豆瓣翻看了些影评,发现大家对这短片的看法体现出两个极端,“励志”和“讽刺”。一花一世界,不同的看法折射出不同的人生观。

追寻梦想的同时不要被梦想所束缚,是我在看过短片后写的影评。不知你看过这短片后的体验会是怎样,是向左,还是向右。

如果这是一部单纯的励志短篇,我会毫不犹豫的打出低分。

人生或许没有任何意义,但既来之则安之。

生活或许平淡,但未知的未来多少还有少许的期待。

长长的TODO-LIST看似承载着所有的梦想,却是绑架了梦想。

在马不停蹄完成TODO-LIST的同时你是否可曾停下脚步好好欣赏这个世界。

追寻着梦想,不要被梦想所束缚。

在平淡的生活中追寻那偶尔出现的色彩。

附:

不少领导喜欢以亲民的姿态出现,但成功的不多。表面上其乐融融,逾越不了上下级关系的事实。上下级的关系决定了某些事情上不可能做到完全的平等。

古人云:”肉食者鄙,未能远谋”,一定程度上也可以理解为上下级间矛盾。

作为领导需要有一定的权威,但权威也常是上下级矛盾的来源。大家都不笨,为什么要听你的?

道家主张的“小国寡民,无为而治”。按照我的理解就是,建立一个简单的规则,然后让各自自由的发挥自己的长处。

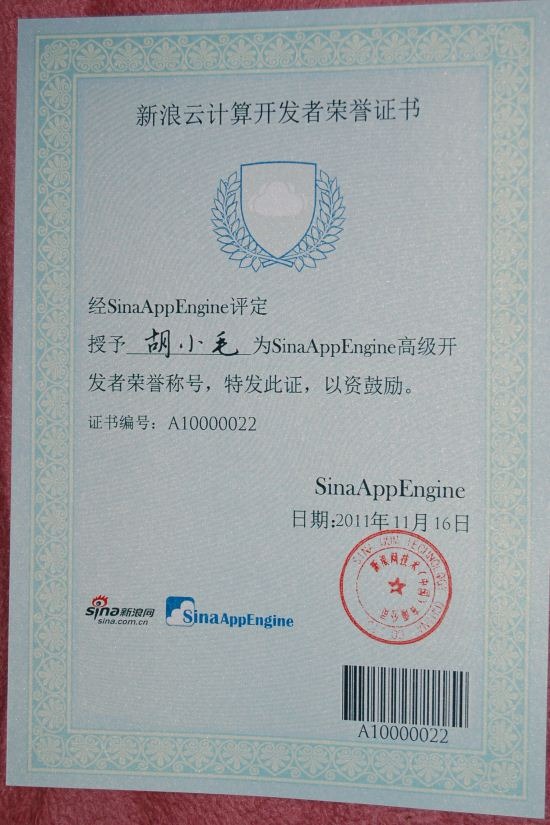

前段时间SAE开始分发python的内测名额,一时手慢,错过机会。不过倒看到SAE可以申请开发者证书。申请资格中写有开源作者可以申请高级开发者证书。由于错过内测名额,所以就有啥拿啥吧。

感觉SAE的这次营销策划想法非常的好。可以花很少的钱就可以做到不错的推广效果,最重要的是还能得到一个皆大欢喜的结果。

PS:

申请一个SAE证书还是有些好处的。申请成高级开发者后,每年可以有¥1800的免费SAE资源可以使用。

37signals的伟大在于,他们本是一个“不求上进”的小公司,却在一定程度上改变了世界。他们创造的ROR在更新了人们对web开发的认识。他们出版的《rework》影响了广大的创业者,很多创业者都希望以37signals为模板来打造自己的团队。

要打造类似37signals的团队不容易,甚至不太现实,但毫无疑问的是37signals是一个迷人的团队。

有时在想一个完美的团队应当是怎么样的。

从我用vim以来就一直用的是gvim。gvim和vim的功能完全一样,但少量细节上的差别还是让我决定使用gvim。